株式会社真工社は1922年に創業し、埼玉県戸田市に本社を構えるめっき加工・表面処理の専門企業です。自動車部品や水栓金具、遊技機器など、多岐にわたる製品の表面処理を手掛け、長年の製造現場で培った技術力を活かし、DX推進事業にも積極的に取り組んでいます。2024年には「埼玉DX大賞」で優秀賞を受賞し、中小製造業のデジタル化を支援する「フミダスDX」を展開するなど、業界の変革を牽引しています。

今回は、DX事業部課長の上原和也氏と鈴木里奈氏にDXに取り組まれた経緯から新規事業「フミダスDX」誕生の経緯を伺いました。

上原 和也 / Kazuya Uehara

DX事業部 課長

20年以上の製造業経験を持つDX推進のリーダー。2001年入社以来、現場作業から工程設計、新規品立ち上げまで幅広い役割を担当。2012年メキシコ子会社立ち上げ、2019年インド技術支援など、グローバルプロジェクトでも豊富な実績を持つ。 2018年より製造課長として工場全体の収支管理を担当。現場からマネジメントまでの幅広い知見を活かし、2020年よりDX推進室を率いる。製造業の現場に根ざしたデジタル変革を推進し、実践的かつ持続可能なDXソリューションの開発に取り組んでいる。

鈴木 里奈 / Rina Suzuki

DX事業部 営業担当

DX推進のスペシャリスト。2015年入社以来、技術部門で工程設計と新規品の立ち上げに従事。2016年にはメキシコ子会社への技術支援を実施し、グローバルな視点を獲得。 2020年6月よりDX推進室を立ち上げ、製造業のデジタル変革を主導。モノづくりの現場経験を活かし、ITツールの導入にとどまらない本質的な業務改革を推進。「現場主導のDX」をモットーに、クライアントと共に持続可能な改善活動を展開中。

コロナ禍とサイバー攻撃がDX推進のきっかけに

――貴社がDXに取り組み始めたきっかけを教えてください。

(鈴木)DXに取り組むことになった背景には、2つの大きな要因がありました。1つ目は、新型コロナウイルスの流行による売上の低迷です。2020年、コロナ禍で業績が落ち込み、事業を見直す必要が生じました。そこで、国からの補助金を活用し、デジタル化やこれまで手をつけられなかった業務改善に取り組むことを決めました。

2つ目は、サイバー攻撃による社内データの喪失です。ランサムウェアによって社内サーバーのデータがすべて暗号化されてしまいました。データの復旧には多額の費用がかかるうえ、完全に復元できる保証もなかったため、「これからの時代に合った方法でデータを管理しよう」という方針に転換し、クラウド型のデータ管理へ移行しました。

少人数体制でのDX推進と外部の力の活用

――DX推進室はどのような体制でスタートしたのですか?

(鈴木)最初は2名体制でスタートし、現在も基本的には変わっていません。ただ、2人だけでは手が回らない部分もあり、リモートワーカーの方々の協力を得ています。

DXの取り組みは初めてだったため、新規事業の立ち上げを支援する専門家からアドバイスを受けながら進めました。また、営業代行会社と連携し、リード獲得のための架電や、知識が不足している部分のサポートもお願いしています。

業務効率化だけでなく、新規ビジネス創出を目指すDX

――貴社がDXを進める上で大事にしている点は何ですか?

(鈴木)弊社の社長があるセミナーに参加し、「DXの最終的なゴールは新規ビジネスの創出である」という考え方が印象に残ったそうです。ただ単にデジタルツールを導入し、業務効率を向上させることが目的ではありません。そのことから、どうせDXに取り組むのであれば、「最終的に新しいビジネスを創出すること」を目指したいと考えたそうです。そのため、単なる業務改善にとどまらず、デジタル技術を活用して新しい価値を生み出すことをゴールとしています。

――実際のDX推進ではどのような課題がありましたか?

(鈴木)私たちは無料で使えるGoogleのツールを導入しましたが、最初はなかなか使ってもらえませんでした。最初に導入したツールも、3か月ほど使われないままになっていました。その理由の一つは、使う人の使い勝手を十分に考慮していなかったことです。業務の中に自然に溶け込まないと、継続的に使ってもらえません。特に、主要業務に直結するツールほど導入のハードルが高く、最初から受け入れられるのは難しいと感じました。

また、デジタルツールに対する苦手意識も大きな障壁でした。「触ったら壊れるのではないか」「変になったらどうしよう」といった不安を持つ人が多く、積極的に使おうとしない傾向がありました。

そのため、まずは小規模で影響範囲の少ないところから導入し、身近で簡単なツールを試してもらうことを重視しました。例えば、お弁当の発注管理システムのような業務とは直接関係のない仕組みを作り、気軽に使ってもらうことで「自分にもできる」と感じてもらうことが大切でした。このような取り組みを通じて、ツールの良さを実感し、少しずつ現場に馴染ませていきました。

リモート化とクラウド活用で働き方が変革

――DX推進によって、どのような変化がありましたか?

(上原)会議はリモート化が進み、以前のように各工場へ移動する必要がなくなりました。移動時間が削減され、業務効率が向上しました。データ管理の面でも、クラウドを活用することで最新のファイルが明確になり、データの重複がなくなりました。デバイスの見直しも進み、最初はタブレットを導入しましたが、持ち運びの不便さからスマートフォンに切り替えました。これにより、作業現場でのリアルタイム入力がスムーズになりました。

― DXを社内に浸透させるために、工夫した点はありますか?

(上原)社員の負担を減らすために、Googleアカウントとアプリを紐づけ、自動入力機能を活用しました。アプリを開くと自分の名前が自動で入力されるようにすることで、データの登録作業を簡素化しました。また、Googleのクラウド機能を活用し、データの修正履歴を残せるようにしたため、間違えても後で戻せるという安心感が導入のハードルを下げる要因になりました。

(鈴木)私自身は新しいものを試すのが好きですが、現場のベテラン層には慎重な方も多く、すぐに受け入れてもらうのは難しい部分がありました。そういった場合には、いきなり業務に組み込むのではなく、まず試作して実際に触れてもらうなど、抵抗を減らす工夫をしました。

また、「よくわからない人が作ったシステムを試してみて」と言われるよりも、製造現場を理解している人が作った方が、納得感があり、導入がスムーズになることも分かりました。そのため、現場経験を活かして、できるだけ分かりやすく説明し、「これを使えば作業が楽になる」と実感してもらえるようにしました。

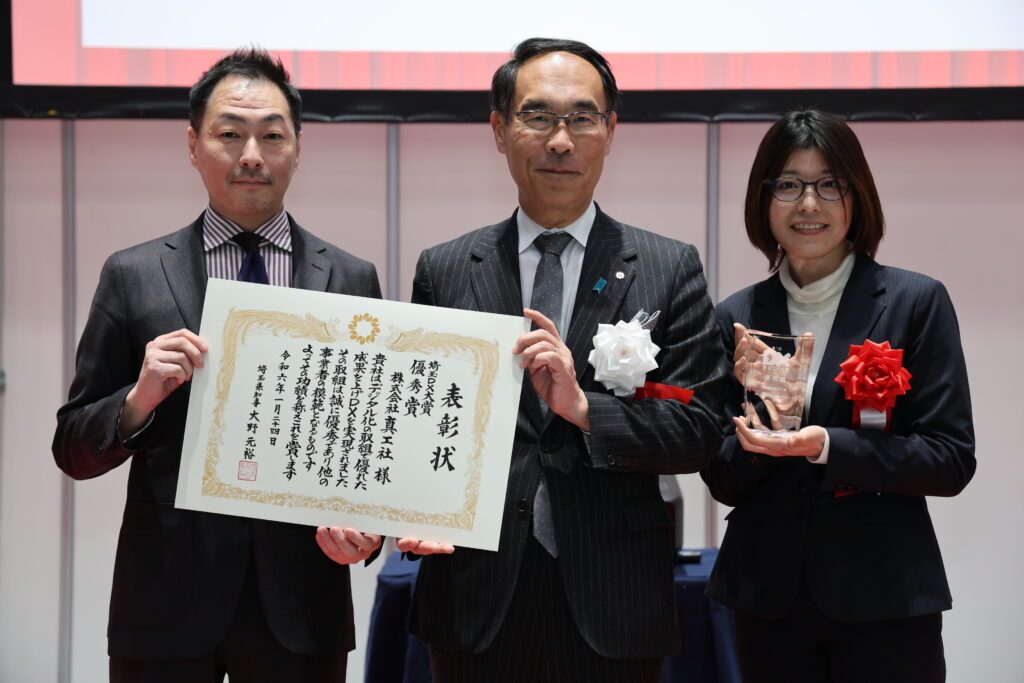

取り組みが認められ、第1回埼玉DX大賞優秀賞を受賞した。

DX成功の秘訣

――DXが成功した要因は何だとお考えですか?

(鈴木)サーバー内のデータがすべて失われたことが、新たな取り組みのきっかけとして位置づけたことです。弊社の経営者が「グレート・リセット」と表現しています。これまでのやり方を一度見直し、ゼロベースで新しい仕組みを構築する機会と捉えました。

また、トップダウンで社長自らが変革を推進したことも要因のひとつだと考えています。DXのような全社的な変革には、従業員だけでなく、経営者自身が強い意思を持って取り組むことが不可欠です。特に、歴史のある企業では、変化を受け入れることが難しい場合が多いため、トップが率先して取り組む姿勢を示すことが重要でした。

――貴社がDX支援する中で見えてきた大切なポイントはありますか?

(鈴木)改善の着眼点やアイデアは、他の企業さんから学ぶことが多くあります。私たちが支援先の企業から得たアイデアを自社でも試し、それをさらにバージョンアップして他の企業に提供する、というサイクルを繰り返しています。

弊社は製造現場を持っているため、支援先で提案したアイデアを自社で実際に試すことができます。その結果、より良い形に改良し、支援先企業にも再び提供できるようになります。このように、企業同士が互いに学びながら、改善を積み重ねるサイクルを作ることがDX推進の鍵だと考えています。

また、外部支援をする中で、「自社と同じような悩みを抱えている企業が多い」と実感しました。改善できたこともあれば、まだ解決できていない課題もありますが、製造業におけるDXの課題は共通していることが多いです。そのため、一社だけで試行錯誤するのではなく、他の企業の成功事例を参考にしながら進めることが重要だと感じています。

大きな変革は小さな一歩から

――社内のDXのご経験を活かして新規事業化も実現されています。これからDXに取り組もうとしている方や、なかなか進まずに悩んでいる方へのアドバイスをお願いします。

(上原)DXというと、大掛かりなシステム導入をイメージする方が多いですが、そうしたプロジェクトは数百万~数千万のコストがかかり、開発にも1年以上かかることがあります。そのため、「DXをやろう」と考えた時点で、大掛かりなシステムに頼ろうとしてしまい、結局実現できずに終わってしまうケースが多いのです。

しかし、私たちが提案している「フミダスDX」では、まずは無料で使えるツールを活用し、スモールスタートで進めることを大切にしています。大きな変革をいきなり目指すのではなく、今行っている業務を少しずつデジタル化し、変えていくことが重要です。

また、「DXは専門家が推進しなければならない」と考えがちですが、やってみることで新たなアイデアが生まれ、徐々に広がっていくものです。「こういうことができるなら、次はこうしたい」という発想が生まれることで、自然とDXが進んでいくのです。

まずは小さなことから始め、試しながら改善していく。その積み重ねが、最終的に大きな変革につながると考えています。

最後に

今回はDX事業部の上原様と鈴木様にお話を伺いました。DXは単なるデジタル化ではなく、企業の成長戦略の一環として重要な要素です。真工社様の取り組みは、危機を機会に変え、社内の意識改革を促しながら、実用的なデジタル活用を推進してきました。DXのゴール設定をあらかじめ新規事業創出に設定されています。また、ビジョンを掲げるだけではなく、DX推進には、経営層の強い意志と、現場との連携が不可欠です。小さく始め、確実に定着させることが、実現に向けた第一歩になると教えていただきました。