今回は、中小製造業のDX成功事例について、過去の有料セミナーの一部をご紹介します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義や課題を明確にし、DX推進の第一歩となる知識をお届けします。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DXとは、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデル、企業文化を変革し、競争力を高める取り組みを指します。経済産業省の定義では次のように記されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」)

DXの3つの重要要素

経済産業省の定義を3つの要素に整理します。

- データ・デジタル技術の活用:業務プロセスの効率化、品質向上

- 製品・サービス・ビジネスモデルの変革:顧客ニーズに応じた価値提供

- 企業文化・風土の変革:現場主導で継続的な改善を進める組織づくり

つまりデータやデジタル技術の活用により、継続的な企業の変化が求められています。

ポイントは単なるデジタル活用ではなく、継続的に企業が変化している状態を意味していることです。

決してある瞬間を切り取っているわけではありません。

製造業においてDXが必要な背景

まずは、DXの定義を確認しました。次に製造業において継続的な企業変化が必要な理由を確認していきましょう。

社会や産業構造の変化に伴い、DXの必要性が高まっています。特に、次の2つの要因が製造業に強く影響しています。

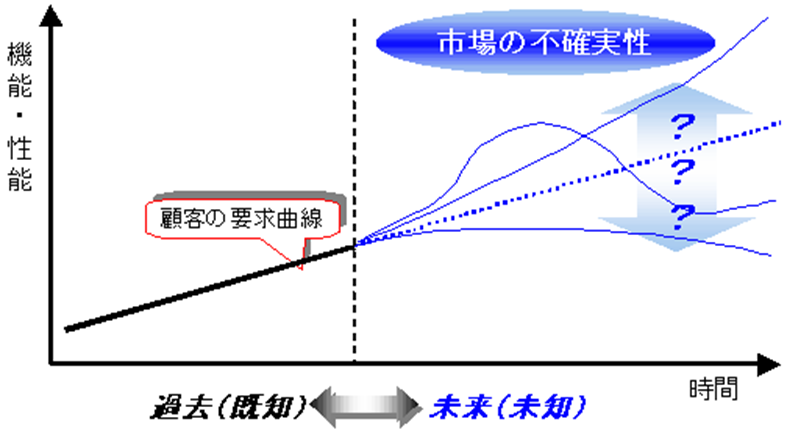

(1) 不確実性の高まり

これまでの「機能・性能の追求」だけでは競争に勝てない時代となりました。顧客ニーズは多様化し、迅速な対応力が求められています。

(2) 労働人口の減少

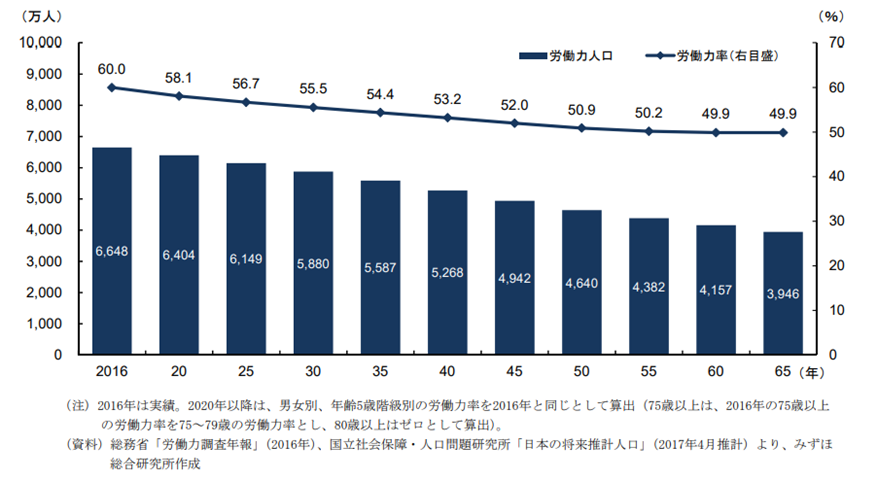

みずほ総合研究所の調査によると、40年後には労働人口が4割減少すると予測されています。限られた人材で業務を維持・成長させるため、デジタル技術の活用が不可欠です。

中小製造業がDX推進に苦労する主な理由

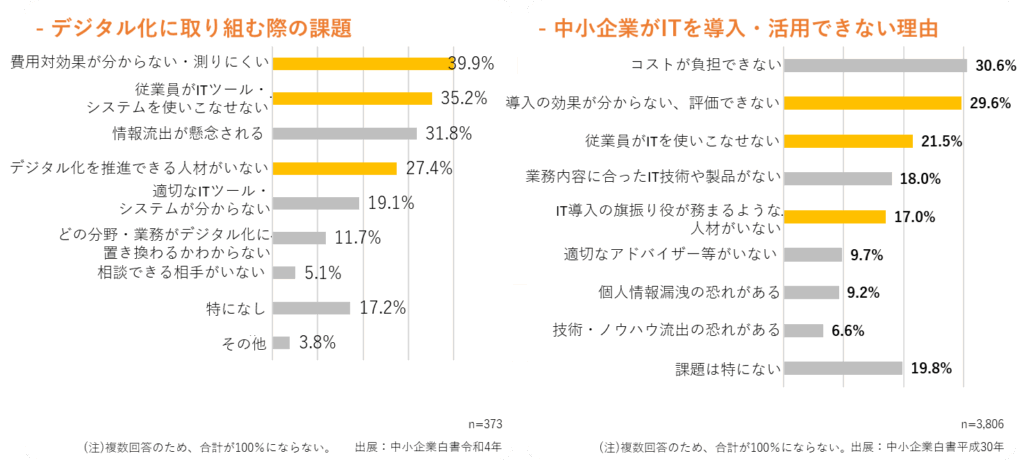

DXが必要と理解していても、推進に苦労する企業は少なくありません。中小企業に特有の課題として、次の点が挙げられます。

- DX推進の旗振り役が不在:経営層と現場の橋渡しが機能していない

- 適切なITツール選定の難しさ:現場業務にフィットするツールの選定に苦労

- 従業員のITリテラシー不足:教育・研修の機会が不足している

- 費用対効果の不明瞭さ:導入後の効果測定や評価基準が不十分

実際によくあるご相談

弊社が支援を始める前に、このようなご相談をいただきます。

- 「DXのゴール設定ができない。イメージがわかない。」

- 「さまざまなツールが出ていて何から始めていいかわからない。」

- 「社員の巻き込み方がわからない。なかなか定着しない。」

- 「ITは本業じゃない。罪悪感がある。時間の確保ができない。」

- 「社員のIT活用を評価できない。」

- 「スキルを身につけた人員が離職してしまった。」

いかがでしょうか。

キーワードだけみてもなんとなくわかるかも・・・という内容もあるのではないでしょうか。

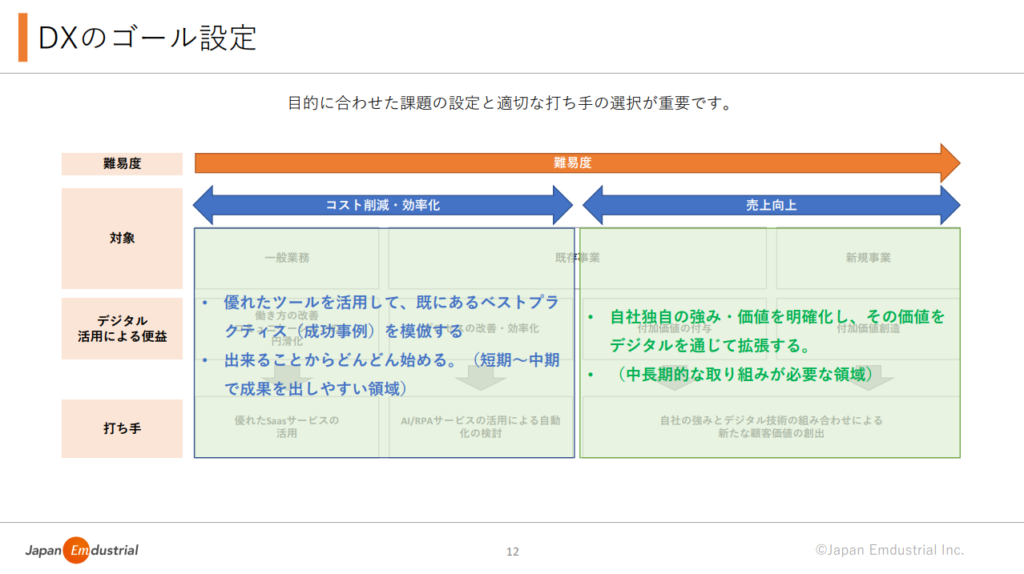

DXのゴール設定

この中で、一つ目の課題「DXのゴール設定ができない。イメージがわかない。」について解決の方向性を示していきます。

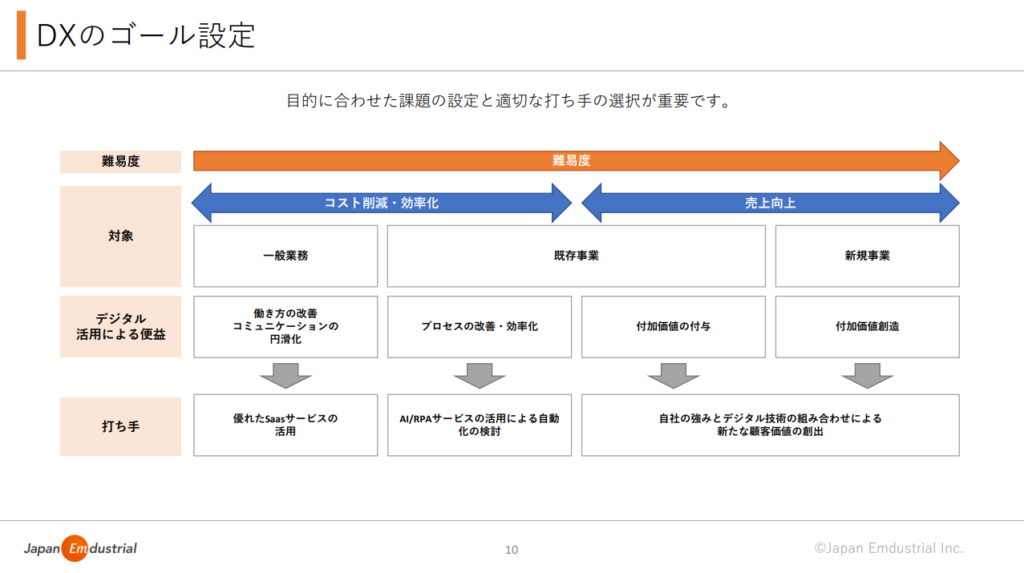

弊社はDXのゴール設定を下記のように分類しています。

DXのゴール(目標)を「難易度」と「対象」で整理しています。

難易度は、左が取り組みやすく、右側に行くほど難易度が高くなります。

対象は、左側から「一般業務」「既存事業」「新規事業」と分類しています。

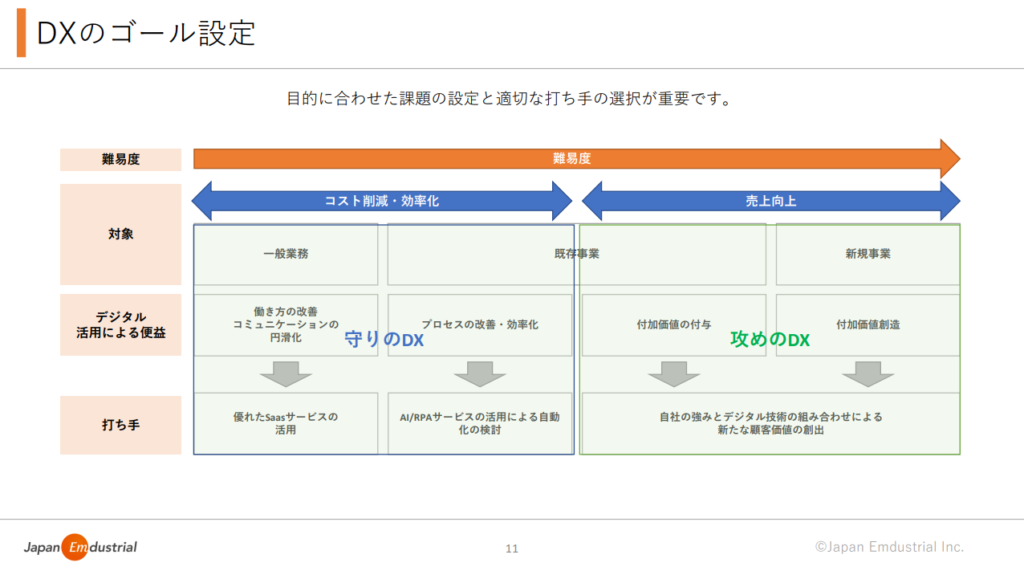

一般的に左側は「守りのDX」、右側は「攻めのDX」と呼ばれています。

「守りのDX」は、優れたツールを利用して、既にある成功事例を模倣することから始めます。短期から中期で成果を出しやすい領域になります。おおよそ6カ月~1年程度が目安です。

「攻めのDX」は、独自の強みや提供価値を特定し、その価値を拡張するようにして伸ばしていきます。中長期的な取り組みが必要な領域で、2年以上かけて作りこんでいきます。

「守りのDX」はバックオフィス業務などほとんどの企業で共通するテーマを扱います。真似できるものは真似をしていきましょう。

「攻めのDX」は企業理念やビジョンによって方向性が変わります。「攻めのDX」は個社性が出ます。経営者が目指したい方向性が大きく反映されるべきです。

何から始めていいかわからないという方はまず「守りのDX」から始めましょう。そして、「攻めのDX」についても考えておきましょう。半年から1年程度は「守りのDX」に集中して、その期間に自社の強みや価値を言語化し、磨き上げていきましょう。

セミナーのご案内

最後までお読みいただきありがとうございます。

この記事は過去のセミナー内容を抜粋し、概念的な部分をご紹介しました。

具体的な事例を知りたいという方は下記のページからお申込みしてください。

いつでも閲覧できるアーカイブ動画をご案内いたします。

こちらのアーカイブ動画は、埼玉県内でDX大賞を受賞した企業の事例をご紹介しています。

事例1:研磨加工を手掛ける従業員数15名の会社が取り組んだ守りのDX(期間6カ月)

事例2:超精密加工を強みとするグループ連結150名の会社が取り組んだ守りと攻めのDX(期間2年)

*同業者及び競合、非製造業の方のお申し込みはお断りさせていただくことがございますので、予めご了承ください。